本記事では、

映画『関心領域』の結末ネタバレと、

意味深なラストシーンの考察・解説を徹底的に行ってみました。

『関心領域』の結末(ラストシーン)をネタバレ

ルドルフ・ヘスが、事務所の階段を降りていきます。

関心領域,IMDb(https://www.imdb.com/title/tt7160372/mediaindex/)経由

ですがその途中で、2、3度と繰り返し嘔吐してしまいます。(ほとんど空嘔吐)

ルドルフ・ヘスはその後もまた階段を降りていくのですが、一階降りたところで立ち止まると、カメラの方に振り返ります。

すると画面が真っ暗に切り替わります。

暗闇の中に、覗き穴のような小さな白い丸が見えているだけになります。

その白い丸が実はアウシュヴィッツ博物館のドアスコープ(除き穴)だったということは、同博物館の清掃スタッフによってドアが開かれたことで分かります。

その後は、館内の清掃スタッフが、開演前の博物館を黙々と掃除している様子が映し出されます。

焼却炉、松葉づえや義足、囚人服、犠牲者の写真、はなはだしい量の靴と、次々と映し出されていきます。

そしてカメラはまた過去に戻ってきて、ルドルフ・ヘスを映し出します。

ルドルフ・ヘスはカメラから視線を外すと、再び階段を降りていきます。

一階降りるごとに、画面は暗くなっていきます。

ルドルフ・ヘスは、階段を降りていきながら、制帽をかぶると、暗闇の中へと姿を消していきました。

『関心領域』のラストシーンをネタバレありで考察・解説【結論・まとめ】

それでは、『関心領域』のラストシーンを、考察していきたいと思います。

『関心領域』のラストシーンで一体何が伝えたかったのか。

それは一言で、

ルドルフ・ヘスは、あなたと何も変わらない平凡な人間だった。

(誰もが虐殺者になり得る)

ということではないでしょうか。

つまり、環境が揃えば、誰しもがルドルフ・ヘスになりえると。

誰もが虐殺者になりえると。

ルドルフ・ヘスの嘔吐シーン

ルドルフ・ヘスが途中嘔吐してしまったシーン。

これは、彼の無意識の罪の意識を表わしていたように思いました。

ルドルフ・ヘスは、嘔吐する少し前に、『ヘス作戦』の指揮をとる為に、またアウシュヴィッツに戻って家族と共に暮らせることを知りました。

(ルドルフ・ヘスは、単身赴任中だった)

ルドルフ・ヘスは喜びます。

終始表情の硬いルドルフ・ヘスでしたが、この時ばかりは、喜びがしっかり伝わってきました。

こちらもチェック

しかしルドルフ・ヘスがアウシュヴィッツに戻ってヘス作戦を行うということは、また大勢の罪のない家族が死に別れになることを意味しています。

これで喜べるということは、狂ってしまっているということです。

ルドルフ・ヘスは、

・家族とまた一緒に暮らせること、

・また大勢の罪のない人を手にかけなければならないこと、

ルドルフ・ヘスは、この2つの間の葛藤で苦しみ、心のバランスを崩した為に、嘔吐してしまったのではないでしょうか。

過大なストレスによって嘔吐してしまったということです。

ルドルフ・ヘスの嘔吐シーンは、あの名作のオマージュ?

ルドルフ・ヘスの嘔吐の理由が、罪の意識によるものだと思う理由が、もうひとつあります。

それは、『関心領域』の嘔吐シーンは、

映画『アクトオブキリング』のラストシーンのオマージュであると思われることです。

『アクトオブキリング』とは

『アクトオブキリング』は、2012年公開のインドネシアの映画。

そしてその驚くべき内容ですが、過去に虐殺経験のある人たちが出てきて、虐殺シーンを再現してみせる、という異例のドキュメンタリーとなっています。

『アクトオブキリング』のラストシーンでは、

ある人が、自分は一体どのように虐殺を行ったのか、自らが被害者役となって、再現してみせていました。

ですが実際の現場に戻ってきたところで、突然嘔吐していまい、その後も繰り返し嘔吐します。

既視感ではないですか?

『アクトオブキリング』の嘔吐シーンについては、やらせではないかという見解もあります。

ですが通説なのは、自らが被害者役を演じたことによって、罪悪感に苛まれたことが理由ではないかというものです。

『アクトオブキリング』に出演した虐殺者たちは、たとえ演技とはいえども、被害者役になってみたことで参ってしまっていました。

(自分がやったことは本当に正しかったのか?)

(せめてあの時目隠ししてあげたら良かったのではないのか?)

などと動揺を見せていました。

ルドルフ・ヘスも、『アクトオブキリング』に出演した虐殺者たちと同じように、虐殺を虐殺とは思わず、正しいことをやったと信じていました。

例えばルドルフ・ヘスは終戦後、その他の親衛隊と同じように、「ユダヤ人を根絶やしにすることは正しいことだと感じていた」と証言しています。

取り調べに当たった検察官もまた、「彼から反省の色を感じることはできず、むしろ誇らしげですらあった」と振り返っています。

しかしルドルフ・ヘスは最終的には自分の罪を悔いて亡くなったとされています。

それで『関心領域』を制作したグレイザー監督は、ルドルフ・ヘスに人間味を持たせる為に、また、物語を真実に近付ける為に、実話である『アクトオブキリング』のラストシーンを参考にしたのではないかと思うのです。

(意識的にか無意識にかは分かりません)

『関心領域』は事実に基づいて制作された映画ですが、グレイザー監督は、いかに物語を真実に近づけるかを大切にしたといいますから。

ルドルフ・ヘスの検診シーンの意味

ルドルフ・ヘスの検診シーンの意味は、ルドルフの嘔吐シーンで、

「具合悪いの!?」

と視聴者に思わせる狙いがあったのではないか、と考えます。

ルドルフ・ヘスが嘔吐していたというような史実は見つからず、嘔吐シーンも脚色だと考えられますので。

検診を受けた後で、妻に機嫌よさそうに電話もしていましたしね。

「嘔吐したのはからだの具合が悪いから?それとも精神的なもの?」

と視聴者に考える余地を与える為だったのではないかと。ひっかけのような…

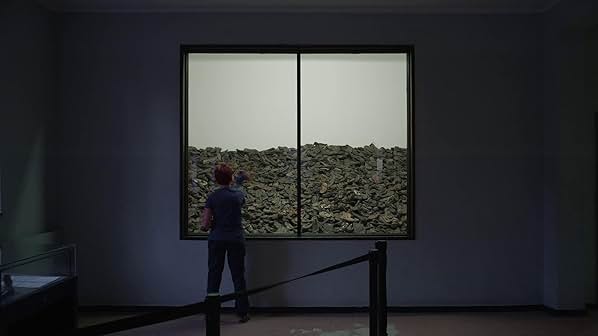

『関心領域』ラストネタバレ考察解説②アウシュヴィッツ博物館の意味

アウシュヴィッツ博物館が映し出された意味

映画『関心領域』のラストシーンで、アウシュヴィッツ博物館が映し出された意味。

これは、

ルドルフ・ヘスの関心領域の広がりを表していたのではないかと考察します。

『関心領域』にはこれまで、壁の向こう側は一切映し出されませんでした。

だから『関心領域』は、一見すると平和なホームビデオにも見えてしまいそうになるです。

しかしなぜこんなにも頑なに壁の向こう側が映し出されてこなかったのか。

それは、『関心領域』にこれまで映し出されてきた映像は、

ルドルフ・ヘスの関心領域内だと考えると、

腑に落ちませんか?

それがラストシーンでは、壁の向こう側が、ハッキリと映し出されます。

つまりこれは、ルドルフ・ヘスが、映画の中では初めて壁の向こうに関心を示したシーンであると、そう捉えられられるのではないでしょうか。

しかしそれは未来のアウシュヴィッツ収容所だった、というのはミソですよね。(アウシュヴィッツ収容所の跡地に博物館は建っています)

ルドルフ・ヘスのもっぱらの心配事は、「家族の幸せはいつまで続くのか」ということだったようなので…

ルドルフ・ヘスはつい立ち止まって、このようなことを考えてしまったのかもしれません。

(自分はこれからまた大勢をガス室に送らなけねばならないが、こんなことを続けていて、自分の家族の幸せは、いつまで続くのか)

言い知れぬ不安を感じたのかもしれません。

束の間ではありましたが、犠牲者たちに初めて関心を寄せたたシーンでもあったようにも思えます。

それでもルドルフ・ヘスの関心事の中心には、やっぱりいつでも家族がいたようです。

途中画面が真っ白になるシーンの意味

映画には1度だけ、ルドルフ・ヘスが壁の向こうで監督をしていると思われるシーンが出てくるのですよね。

それは、こんなシーン。↓

画面に映っているのは、ルドルフ・ヘスだけですが。

ルドルフ・へスはどうやら、壁の向こうで、所長として虐殺現場の監督にあたっているようです。

しかしこのシーンでも、悲鳴が鮮明になっただけで、画面には無関心そうにしているルドルフ・ヘスが映し出されているだけでした。

しかしそれも終いには消えて、スクリーンは真っ白になってしまいます。

ルドルフ・ヘスは、手記に次のように綴っていました。

残酷で逃げ出したいような虐殺現場を前にしても、

所長として動揺を悟られない為、感情を殺していたのだと。

なるほど、このスクリーンが真っ白になったシーンは、ルドルフ・ヘスが、自分の感情を全て殺していたことを表していたのかもしれません。

『関心領域』ラストネタバレ考察解説③アウシュヴィッツ博物館の清掃員の意味

壁の向こうには、淡々と清掃するスタッフの姿がありました。

博物館の館内を淡々と清掃する清掃員が映し出された意味。

それは、

ルドルフは例えば、その清掃員のように日々の業務をこなしていただけだと。ただ生きる為に。ということを伝えていたのかもしれません。(生きる為には無関心でいるしかなかった)

アウシュヴィッツ博物館の清掃員と、ルドルフ・ヘス所長。

双方には、多くの共通点があります。

- 同じアウシュヴィッツ強制収容所(後のアウシュヴィッツ博物館)に勤めている

- 与えられた業務をこなしている

- 凄惨な光景には目もくれない

アウシュヴィッツ博物館の清掃員も、ルドルフ・ヘスも、アウシュヴィッツで、凄惨な光景には目もくれず、淡々と日々の業務をこなしているという点では、同じです。

ルドルフ・ヘスは、

"私は人事を尽した"と手記に書き残しています。

また、ルドルフ・ヘスを含むナチス戦犯として処された人たちの多くたちが、「命令だったから、仕方なかった」という言い方をしたそうです。

ルドルフ・ヘスはどうやら、自身の業務に対して、死刑執行人のようなイメージを持っていたようなのです。(だから罪悪感がない?)

アウシュヴィッツ博物館の清掃員と、ルドルフ・ヘス。

特に、見たら誰もがショックを受けるようなむごたらしい光景に目の前にしても、動じることなく、自分の仕事をしている清掃員の姿。

あれは、ルドルフ・ヘスと重なるものがあります。

アウシュヴィッツ博物館のあのおびただしい靴の量を初めて見た時には、きっと、誰しもがショックを受けたはずです。

しかしもしこの先アウシュヴィッツ博物館で働くならば、毎日のことなのに、いちいちショックを受けていたのでは、とても身が持ちませんよね。

当時の人は、死体を見ることにも慣れてしまっていたといいますからね。

環境に慣れること、適応能力は生きていくには不可欠です。

しかしその一方で、感覚が麻痺してしまわないように慣れないことも大事とは、複雑ですね。

大量虐殺を指揮した人物として知られるルドルフ・ヘスは、元は家族思いの平凡な男で、時代が違えば、アウシュヴィッツ博物館を清掃していたかもしれません。

『関心領域』ラストネタバレ考察解説④ルドルフ・ヘスとスクリーン越しに目が合う意味

映画『関心領域』のラストシーンで、ルドルフ・ヘスがカメラ目線になる意味は、

ルドルフ・ヘスとあなたの何が違うのか

ということを問う為であるように思えます。

ルドルフ・ヘスがカメラ目線になった瞬間、スクリーン越しに目が合ったように感じられて、ドキッとしますよね。

そして、"ルドルフ・ヘスとあなたの何が違うのか"と問いかけられているような気になりませんでしたか。

ルドルフ・ヘスが見ていたのは、

未来のアウシュヴィッツ収容所であり、

そして、あなたのことだったのかも。

「観客には彼らの姿に自分の姿を重ねて見てもらいたい」

というのが、グレイザー監督の願いです。

またグレイザー監督は、

「この話を現在進行形で伝えたい」

「大虐殺を行う彼らを化け物と責めることは簡単だ」

といったことも話しています。

現代でも、ナチスのホロコーストと似たような争いは行われているかと思います。

そして、今この瞬間にも奪われる命があると思います。

しかし『関心領域』を観ていた我々は、それをあくまで娯楽として楽しんでいた、というのが実際のところかと思います。

我々の関心領域は、どこまででしょうか。

『関心領域』ラストネタバレ考察解説⑤ルドルフ・ヘスが暗闇に消えていく意味

映画『関心領域』のラストシーンで、ルドルフ・ヘスが暗闇に消えていく意味。

それは、ルドルフ・ヘスが奈落の底へと続く階段を降りていくことを示唆しているようでした。

ルドルフ・ヘスが一階降りるごとに画面が暗くなるので、

階段が、まるで奈落の底へと続いているようなのです。

ルドルフ・ヘスが制帽をかぶる意味

ルドルフ・ヘスが最後、制帽をかぶる意味は、

ルドルフ・ヘスが覚悟を決めたことの表れではないでしょうか。

もう、後戻りすることはできないと。

ルドルフ・へスは、1947年4月、アウシュヴィッツ強制収容所で絞首刑に処されてしまいます。

ですが、ルドルフ・ヘスがもし最後に引き返すことができるならば、それは、階段を降りていく途中でふと立ち止まった、あの瞬間だったのかもしれません。

さいごに

『関心領域』を観ると、

それがどんな映画だったかということだけでなく、

自身がどんな人間なのかということについても、考えさせられてしまいますね。

それがこの映画の怖いところでもあります。

引用文献:

https://navymule9.sakura.ne.jp/Rudolf_Hoess.html

https://www.youtube.com/watch?v=zOVj6ozpH3s&ab_channel=moviecollectionjp

コメント